Umsetzung der Verhandlungsergebnisse zum TV-L

Am 07.12.2023 fand die dritte und entscheidende Verhandlungsrunde zum TV-L in Potsdam statt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Einsatz der Vertreter der Gewerkschaften gelohnt hat, sowohl am Verhandlungstisch als auch bei den Demos und Mahnwachen und Wirkung beim Arbeitgeber gezeigt hat.

Eckpunkte der Tarifeinigung sind:

1. Eine Inflationsausgleichszahlung von 3000 €. Davon

- 1800 € im Dezember 2023 und

- je 120 € monatlich von Januar 2024 bis Oktober 2024;

- Diese Zahlungen sind steuer- und sozialabgabenfrei.

2. Die Erhöhung aller Einkommen um 200 € (Sockelbetrag) ab dem 01.11.2024.

3. Die Erhöhung der Einkommen um 5,5 % ab dem 01.02.2025.

(Der Mindestbetrag der Erhöhung muss einschließlich des Sockelbetrages mindestens 340 € betragen).

4. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 25 Monate.

Teilzeitbeschäftigte erhalten jeweils den entsprechenden Anteil des genannten Betrages.

Jetzt ist es wichtig, dass dieser Abschluss auf die Landes- und Kommunalbeamten und auf die betroffenen Pensionäre übertragen wird. Dazu hat bereits im Oktober die Landesregierung in der Ergebnisniederschrift „über die Gespräche zur Zukunftsfestigkeit des TV Umbau II sowie zu aktuellen Fragen des öffentlichen Dienst- und Arbeitsrechts“ die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung auf die Besoldungs- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger des Landes zugesichert. Voraussetzung ist grundsätzlich die Zustimmung des Landtages zu den erforderlichen Gesetzesänderungen in den Beamtengesetzen.

Die Befassung im Parlament mit der Inflationsausgleichszahlung für die Beamten fand am 20.12.2023 statt.

Nachdem der Landtag nun diese Gesetzesänderungen beschlossen hat, ist die Erarbeitung der Durchführungsbestimmungen notwendig, damit die Mitarbeiter der ZBB die Zahlungen anweisen können.

Diese Zahlung kann also jetzt anTarifbeschäftigte und beamtete Lehrkräfte erfolgen.

Die Umsetzung wird aber vermutlich aus organisatorischen Gründen noch einige Wochen dauern.

Folgende Auszahlungsbeträge wurden festgelegt:

| Personenkreis | Betrag für Dezember 2023 | Jan. 24 bis Okt. 24 monatlich |

| in Vollzeit Tätige | 1800,- € | 120,- € |

| in Teilzeit Tätige | anteilig entsprechend Teilzeit von 1800,- € | anteilig entsprechend Teilzeit von 120,- € |

| Pensionäre | Prozentual anteilig entsprechend des Ruhegehaltssatzs von 1800,- € | anteilig entsprechend Ruhegehaltssatz von 120,- € |

| LAK | 1000,- € | 50,- € |

| in Elternzeit befindliche Beamte oder Tarifbe-schäftigte, sowie Rentner | 0,- € | 0,- € |

Hartmut Stäker, Präsident des BPV

Ruheständler als Personalreserve? Wegfall der Hinzuverdienstgrenze ab 1.8.2024

Der akute Lehrkräftemangel steht in vielen Lehrerkollegien unserer Schulen der Altersstruktur gegenüber und Lösungen sind oft nicht in Sicht. Gern würden einige Schulen ihre erfahrenen Lehrkräfte behalten, aber die Gesetzeslage lässt es oft nicht zu.

Mit jedem, der in den Ruhestand geht, fällt eine erfahrene und gut ausgebildete Lehrkraft weg. Manche würden aus dem Ruhestand heraus ihre Schule durch Vertretung oder Zusatzangebote noch gern unterstützen. Dem steht für pensionierte Lehrkräfte, die nach wie vor vom Dienstherren alimentiert werden, bisher das Beamtengesetz im Wege. Bei einer Tätigkeit der Pensionäre entstehen Einkommenseinbußen und unbezahlte Tätigkeiten sind versicherungsrechtlich nicht abgedeckt. Also gehen guter Wille und Realität nicht auf demselben Weg, obwohl jede Lehrkraft und sei es auch stundenweise in vielen Schulen gebraucht wird.

Wie ist die Gesetzeslage bisher?

Für Beamtinnen und Beamte, die dienstunfähig sind (was nicht auf einen Dienstunfall beruht) oder die aufgrund der Nutzung der Antragsaltersgrenze (mindestens 63 Jahre, siehe § 46 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes) in den Ruhestand gegangen sind, gilt aktuell eine Hinzuverdienstgrenze von 71,75% der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet. Die Pension und der Hinzuverdienst (auch Pension + Renteneinkünfte) dürfen also diese prozentuale Grenze nicht überschreiten. Wird diese Grenze überschritten, erfolgt eine Kürzung der Pension um diesen Überschreitungsbetrag. Man arbeitet also teilweise umsonst.

Wie ist die neue Situation?

Dieses Problem wurde nun erkannt und Möglichkeiten geschaffen, pensionierte Lehrkräfte bei Bedarf, problemlos für den Unterricht oder andere pädagogische Tätigkeiten einzusetzen. Diese temporäre Änderung der Hinzuverdienstgrenze wurde für sieben Jahre ermöglicht. Danach soll der Bedarf erneut geprüft werden.

Diese Änderung des § 74 des Brandenburgischen Beamtenversorgungsgesetzes soll möglichst ab dem 1. August 2024, spätestens aber ab 1. Januar 2025 gelten. Dies hat die Landesregierung mit den Gewerkschaften und Verbänden in der Ergebnisniederschrift über „die Gespräche zur Zukunftsfestigkeit des TV Umbau II sowie zu aktuellen Fragen des öffentlichen Dienst- und Arbeitsrechts“ am 17./ 18. Oktober 2023 in Potsdam vereinbart.

Damit diese Verbesserungen in der Personalplanung für das kommende Schuljahr 2024/25 noch berücksichtigt werden kann, erfolgte die notwendige Gesetzesänderung bereits.

Bei Tarifbeschäftigten stellte das kein Problem dar, da ab dem 01.01.2023 für Rentner und Rentnerinnen die Zuverdienstgrenzen abgeschafft wurde, egal ob man mit 63, 64 Jahren oder mit Erreichen der Regelaltersgrenze in die Rente geht.

Jeder, der sich also mit dem Gedanken trägt, im Ruhestand weiter zu arbeiten, auch stundenweise, sollte seine Bereitschaft in der „Wunschschule“ oder im Schulamt rechtzeitig signalisieren.

Sie müssen aber wissen, dass man sowohl als Pensionär als auch ehemals Tarifbeschäftigter für diese Tätigkeiten als Tarifbeschäftigter der Stufe 1 (max. 3) eingestellt wird.

Endlich Entlastung ermöglichen!

- Lehrkräftemangel besiegt? Studie der Bertelsmann Stiftung sieht schon 2024 leichten Überschuss an Grundschullehrkräften.

- VBE-Chef Brand kritisiert, dass sich Prognosen nur an Status Quo orientieren und nicht an tatsächlichen Aufgaben. Weitere Herausforderungen sind große Lerngruppen, zu geringe Kooperationszeiten und fehlende Fortbildungsmöglichkeit. Fraglich ist auch, wie groß Überschuss nach Rückführung der Abordnungen ist.

- Er fordert 110 Prozent Lehrkräfte an Schulen, die gemeinsam mit Mitgliedern multiprofessioneller Teams Unterricht gestalten.

Eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die heute veröffentlicht wurde, zeigt zwar, dass der Lehrkräftemangel insgesamt bestehen bleibt. Gleichzeitig heißt es, dass schon zum nächsten Schuljahr ausreichend Grundschullehrkräfte auf dem Markt sein sollten, um den Status Quo aufrecht zu erhalten, sowie ein leichter Überschuss. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, warnt aber vor voreiligen Schlüssen: „Die Begeisterung über das nahende Ende des Lehrkräftemangels an Grundschulen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bedarfszahlen nur am Status Quo orientiert sind. Aber die Prognosen müssen sich endlich an den tatsächlichen Aufgaben, die an Schule herangetragen werden, orientieren. Inklusion, Ganztag und die zunehmende Heterogenität stellen Anforderungen an Lehrkräfte, die nicht allein zu stemmen sind. Zumal die Lerngruppengrößen vielerorts stetig hochgesetzt wurden. Eine Verkleinerung ist dringend angeraten.“

Offen sei zudem, so Brand, wie groß der Überschuss sei, wenn alle Lehrkräfte, die an die Grundschule abgeordnet sind, wieder an die ursprüngliche Schulform zurückkehren würden: „In den letzten Jahren wurden viele Wege gegangen, um den Unterricht in der Grundschule zu gewährleisten. Die Kolleginnen und Kollegen leisteten Großes und sind über ihre Grenzen hinausgegangen. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu entlasten.“

„Der Vorwurf des Einzelkämpfertums wird immer wieder erhoben. Dabei ist es schlicht die Konsequenz der Bildungspolitik, wenn nicht ausreichend Kooperationszeiten im Deputat inbegriffen sind und jede Lehrkraft auf Fortbildung den Ausfall von Schulstunden oder gar -tagen für die Lernenden verantworten muss“, so der VBE-Chef weiter. Deshalb fordert der VBE eine auskömmliche Personaldecke, mit der neben Zeiten für Fortbildung und Kooperation auch krankheitsbedingte Abwesenheiten besser abgefedert werden können. Dafür braucht es mindestens 110 Prozent Personal an den Schulen, ergänzt um Mitglieder eines multiprofessionellen Teams.

Nicht zuletzt erwartet der VBE Bundesvorsitzende Brand, dass nicht alle Schulen gleichermaßen von dem zu erwartenden Überschuss an Grundschullehrkräften profitieren werden: „Wir haben in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen, dass Schulen, an denen aufgrund der immensen Herausforderungen die höchste pädagogische Expertise notwendig wäre, die höchsten Seiteneinstiegsquoten verzeichnet wurden. Es bleibt anzunehmen, dass Schulen in herausfordernden Lagen weiter keine angemessene Personalausstattung bekommen werden.“

Keine Wertschätzung im Angebot: VBE zum Ausgang der zweiten Verhandlungsrunde

Die Gespräche in der zweiten Verhandlungsrunde am 2. und 3. November 2023 sind ergebnislos beendet worden. Leider hat die Arbeitgeberseite trotz zahlreicher Sonntagsreden über Wertschätzung für die Beschäftigten in den Schulen und trotz eines eklatanten Personalmangels erneut kein akzeptables Angebot vorgelegt.

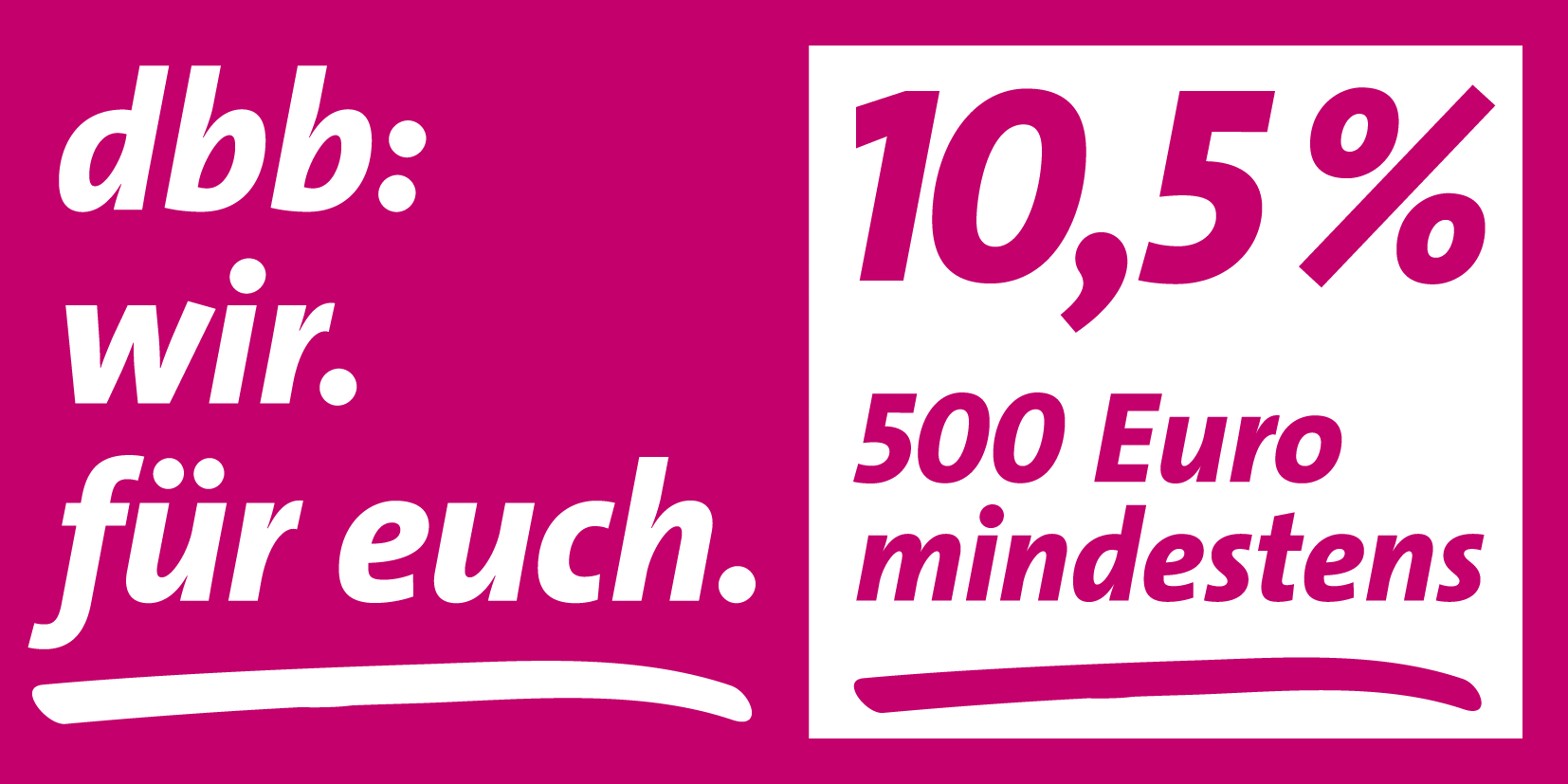

Mit Hinweis auf die schwierige finanzielle Lage in vielen Bereichen lehnte die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) die Forderungen als unrealistisch ab. Die Gewerkschaften haben ihre begründeten Forderungen aufrechterhalten: Einkommenserhöhungen in Höhe von 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

VBE und dbb beamtenbund und tarifunion fordern zudem bereits seit 2017, dass der Tarifvertrag zur Eingruppierung der Lehrkräfte der Länder (TV-EntgO-L) zeitgemäß angepasst wird. Das Forderungspaket der Gewerkschaften wurde 2019 der TdL vorgelegt. Trotz einer verbindlichen Vereinbarung in Gestalt einer Protokollerklärung, mit der sich die Tarifvertragsparteien verpflichten, nach Abschluss der Entgeltrunde 2019 Tarifverhandlungen aufzunehmen, gab es keine weiteren Gespräch. Bislang zeigte die Arbeitgeberseite – trotz mehrerer schriftlicher Aufforderungen – keine Reaktion. Angesichts der alarmierenden Personalsituation im Lehrkräftebereich können wir uns keinen weiteren Stillstand bei diesem Thema leisten.

Rita Mölders, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Arbeitsbereich Tarif: „Wertschätzung sieht anders aus! Jetzt, wo es gilt, den Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen und Schulen den Rücken zu stärken, fehlen der Arbeitgeberseite die Worte. Und vor allem fehlen echte Zusagen. Wir müssen unseren Forderungen Nachdruck verleihen und unmissverständliche Signale an die Arbeitgebenden senden. Daher wird weitergekämpft, mit guten Argumenten am Verhandlungstisch, mit bundesweiten Warnstreiks und Kundgebungen auf der Straße. Die Streikbereitschaft der Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen und den Schulen ist hoch. Denn sie erwarten Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen und das muss sich auch durch eine deutliche Einkommenssteigerung zeigen.“ Weitere Informationen zu den Tarifverhandlungen und den Forderungen finden Sie auf vbe.de oder den Seiten unseres Dachverbandes dbb beamtenbund und tarifunion.

VBE Pressedienst 03.November 2023

Tarifrunde der Länder: Gewerkschaften fordern 10,5 %, mindestens jedoch 500 €

Die Gremien des dbb beamtenbund und tarifunion, der Dachorganisation des VBE, haben am 11. Oktober 2023 gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dessen Gremien die Forderungen zur Einkommensrunde 2023 mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) beschlossen:

- Die Tabellenentgelte der Beschäftigten sollen um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro monatlich erhöht werden.

- Die Entgelte der Auszubildenden, Studierenden und Praktikantinnen und Praktikanten sollen um 200 Euro monatlich erhöht werden.

- Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.

- Unbefristete Übernahme in Vollzeit der Auszubildenden und Dual Studierenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.

Gefordert wird zudem eine zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der Länder und Kommunen.

Dazu erklärt Rita Mölders, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Arbeitsbereich Tarifpolitik:

„Der VBE sieht 10,5 Prozent mehr als absolut angemessen an. Es gilt, dem immer weiter um sich greifenden Personalmangel an Schulen entgegenzutreten. Denn es ist eine Frage des Marktes, für welche Tätigkeit sich zum Beispiel jene entscheiden, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. Wenn der Öffentliche Dienst nicht liefert, können sie genauso gut und für besseres Geld in der Wirtschaft arbeiten. Nicht zuletzt muss sich die Wertschätzung für die verantwortungsvolle und engagierte Arbeit der Lehrkräfte, des pädagogischen Personals und der Leitungen muss sich in der Bezahlung widerspiegeln. Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren! Dafür muss die TdL sorgen.“

Nach wie vor gebe es einen großen Nachholbedarf im Länderbereich. Und dieser werde immer weiter ansteigen, wenn jetzt nichts passiert. Eine volumengleiche Erhöhung, analog zur Höhe des Ergebnisses der Einkommensrunde Bund und Kommunen, welche die Rückstände zum TV-öD ausgleicht und die weitere Teilnahme an der Einkommensentwicklung sichert, ist zwingend notwendig, um hier weiteren Ungerechtigkeiten begegnen zu können.

Die Tarifzuständige des VBE, Rita Mölders, betont die angespannte Ausgangslage:

„Wir werden uns auf eine schwierige Einkommensrunde einstellen müssen, die Vertreterinnen und Vertreter der TdL werden uns nichts schenken. Es gibt viele Argumente, die für eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen sprechen, darunter die hohe Arbeitsbelastung, der eklatante Personalmangel an Schulen und nicht zuletzt die Reallohnverluste durch die hohe Inflation der vergangenen zwei Jahre. Doch all die Argumente allein werden erwartungsgemäß nicht ausreichen, um faire Bedingungen für die Beschäftigten sicherzustellen und erfolgreich zu sein. Für ein gutes Verhandlungsergebnis in Potsdam braucht es eine starke Geschlossenheit der Mitglieder im VBE. Wir müssen zusammenhalten und zeigen, dass wir die Stärke und die Kraft haben, unsere Themen gemeinsam nach vorne zu bringen, wenn notwendig, auch auf der Straße.“

Sie macht außerdem deutlich, dass selbst eine bessere Bezahlung das Problem des immensen Lehrkräftemangels nicht wird lösen können. Was es auch brauche, sind Absprachen mit der TdL zur Verhandlung einer zeitgemäßen Anpassung der Entgeltordnung für Lehrkräfte und endlich bessere Rahmenbedingungen an Schule.

Kontext:

Für die anstehenden Verhandlungen für den Tarifbereich der Länder (TV-L) sind drei Verhandlungsrunden für den 26. Oktober 2023, den 2. bis 3. November 2023 sowie den 7. bis 9. Dezember 2023 vereinbart.

Davon sind etwa 3,5 Millionen Beschäftigte betroffen: Direkt ca. 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte der Bundesländer (außer Hessen, das eigene Verhandlungen führt), indirekt ca. 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte der entsprechenden Länder und Kommunen sowie rund eine Million Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf den Seiten unseres Dachverbandes, dem dbb beamtenbund und tarifunion.

Weltlehrkräftetag: Lehrberuf als Berufung für die neue Generation

Zum Weltlehrkräftetag veröffentlichte Statista aktuelle Daten und Auswertungen zum Thema Quer- und Seiteneinstieg in den Lehrkräfteberuf sowie zum Lehramtsstudium. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, kommentiert diese Zahlen wie folgt:

Steigende Zahl Quer-/Seiteneinstieg

„Die Zahlen zeigen: Das Arbeiten mit Kindern und die Sinnhaftigkeit des Berufs ziehen nicht nur Menschen an, die bereit sind, das Lehramtsstudium abzuschließen, sondern auch viele andere, die aus der Wirtschaft, anderen Studiengängen oder Ausbildungsberufen in die Schule wechseln. Das könnte ein Gewinn für die Schule sein – wenn es wenige Personen wären, die gut vorbereitet, berufsbegleitend qualifiziert und angemessen begleitet werden könnten. Diese Bedingungen gibt es aber nicht. Die Realität sieht also so aus, dass Personen im Quer- oder Seiteneinstieg Zeit binden, welche die Bestandslehrkräfte nicht haben. Es gibt keine oder nicht ausreichend Kooperationszeiten und nicht in allen Bundesländern eine ausreichende Vorbereitung. Zudem heißt der in den Statistiken sichtbare Anstieg nicht nur, dass mittlerweile nahezu überall Personen ohne Lehramtsqualifikation eingesetzt werden. Es heißt auch, dass vor allem an Schulen, die wenig attraktiv sind für jene, die sich ihren Arbeitsort aussuchen können, eine sehr hohe Quote an Menschen im Quer- oder Seiteneinstieg zu beobachten ist. Dort also, wo wir die höchste pädagogische Qualität bräuchten, haben wir die höchste Anzahl an Menschen, welche die pädagogische Qualifizierung, wenn überhaupt, teilweise erst berufsbegleitend erhalten. Damit wird man weder Kindern und Jugendlichen noch jenen gerecht, die sich für das Arbeiten in der Schule entscheiden.“

Sinkende Zahlen Lehramtsstudium

„Die Bemühungen der Kultusministerien fruchten nicht! In Hochzeiten des Lehrkräftemangels beginnen sogar sieben Prozent weniger Menschen ein Lehrkräftestudium und zehn Prozent weniger schließen es ab als noch vor zehn Jahren. Hier zeigt sich auch die allgemeine Entwicklung eines gravierenden Fachkräftemangels. Das Bildungssystem steht in direkter Konkurrenz zur Wirtschaft. Es ist daher unbedingt notwendig, den Lehrberuf deutlich attraktiver zu gestalten. Das Arbeiten in Team mit verschiedenen Professionen, das Nachrüsten digitaler Infrastruktur und das Beibehalten flexibler Arbeitszeitmodelle sind dafür unbedingt notwendig.

Hinzu kommt: Die neue Generation, die nun auf den Arbeitsmarkt kommt, erwartet andere Strukturen. Viele sind mit Verbeamtung nicht mehr zu locken. Aber Lehrkraft sein ist mehr als Geldverdienen. Das könnte die große Chance sein, die neue Generation anzusprechen. Jene, die Sinn im Leben haben wollen, können an der Schule nicht nur Beruf sondern Berufung finden. Dafür braucht es aber die entsprechenden Bedingungen. Es reicht nicht aus, wenn mit schönen Worten die Arbeit von Lehrkräften gelobt wird. Den Grundstein dessen, was eine Gesellschaft leisten kann, legen wir in der Schule. Die Wertschätzung dafür muss sich in Taten zeigen. Dann wird der Beruf auch wieder so attraktiv, dass ihn viele ergreifen möchten.“

Fazit

„Das Kartenhaus Schule ist fragil. Die Basis müssen die Bestandslehrkräfte sein, die Hand in Hand mit den Fachkräften aus dem multiprofessionellen Team arbeiten. Dann können sie Menschen im Referendariat adäquat betreuen und Personen im Quer- und Seiteneinstieg begleiten. Wenn sich das Verhältnis aber umkehrt und noch dazu keine Unterstützung durch weitere Professionen vorhanden ist, kommt das Gebilde ins Wanken. Nicht auszudenken, was dann passiert.“

Studierende fordern qualitative Verbesserung des Lehramtsstudiums

Pressemitteilung der Hochschulgruppe des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes

Auf Initiative der Hochschulgruppe des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes wenden sich die Lehramtsstudierenden der Uni Potsdam in einem offenen Brief an die Verantwortlichen in Politik, Bildung und Wissenschaft, um die Ausbildungssituation im Lehramtsstudium zu verändern.

Sie unterstützen damit den Offenen Brief „Lehren und Lernen Hand in Hand“ der Professorinnen und Professoren der Uni Potsdam.

In Ihrem Offenen Brief fordern die Lehramtsstudierenden eine qualitative Verbesserung ihrer Studiensituation durch die Einrichtung einer eigenen Fakultät, die sich sowohl inhaltlich als auch organisatorisch auf die Ausbildung der Lehrkräfte spezialisiert.

Eine gemeinsame Forderung der beiden Offenen Briefe ist es, das Lehramtstudium wesentlich praxisnäher zu gestalten und den Master, wie vom BPV vorgeschlagen, teilweise berufsbegleitend zu gestalten.

Angesichts des akuten Lehrkräftemangels ist es für die Studierenden unverständlich, dass bei der Vergabe der Studienplätze der eigentliche Lehrkräftebedarf in den einzelnen Schulstufen und Fächern nicht berücksichtigt wird. Das sorgt zusätzlich für Studienabbrecher, die mit ihrem gewählten Fach keine Perspektive im Land Brandenburg sehen.

Die Studierenden haben sich im Vorfeld der Landtagssitzung im Februar 2023 mit ihren Forderungen auch an die Abgeordneten der Fraktionen gewandt, um auf ihre Problemlage aufmerksam zu machen.

Sie hoffen, dass sich durch entsprechende Beschlüsse des Landtages die Studiensituation für Lehramtsstudierende zukünftig so gestaltet, dass es wieder mehr Interessenten für den Lehrberuf gibt und das Studium die zukünftigen Lehrkräfte angemessen auf ihren Beruf vorbereitet.

Ansprechpartnerin:

Ann Elen Krüger

Sprecherin der Hochschulgruppe des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes

Mail: akrueger@bpv-vbe.de

Bildung ist nicht nur Sache der Schulen

Der Brandenburgische Pädagogen-Verband begrüßt die Reaktion des MBJS zu den Aussagen des Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK vom 27.01.2023.

In der Gesprächsrunde, zu der Ministerin Ernst am 15.02.2023 Gewerkschaften, Verbände und Gremienvertreter eingeladen hatte, wurden Maßnahmen vorgestellt und diskutiert, die aber nur erste Schritte zur Beseitigung des akuten Lehrkräftemangels sein können und ein Versuch waren, vorhandene Ressourcen zu nutzen.

Ältere Lehrkräfte durch Anreize im System zu halten, Jüngere mit Arbeitszeitkonten zu freiwilliger Mehrarbeit zu locken oder Selbstlernzeiten und Hybridunterricht zu nutzen, um Unterrichtsstunden zu sparen, sind Maßnahmen mit überschaubarem Effekt. Auch die Qualifizierung von Seiteneinsteigern ist unumgänglich, führt aber nicht zu mehr Arbeitskräften.

Die Entlastung der Lehrkräfte vom Bürokratismus im Schulalltag ist dagegen schon lange Wunsch aller in Schule Beschäftigten und setzt Ressourcen für den Unterricht frei. Dafür werden aber die geplanten 2oo Stellen für über 700 Schulen in öffentlicher Trägerschaft bei weitem nicht den Bedarf decken. Hier müssen die Kommunen ihre Schulen angemessen unterstützen.

Die jahrelangen Forderungen des BPV nach multiprofessionellen Teams für jede Schule entsprechend ihres Bedarfes wurde stets nur halbherzig betrachtet. Das zeigt sich auch an der Umsetzung des Koalitionsvertrages, denn die dort dokumentierten 400 Stellen sind aufgrund fehlender finanzieller Mittel bis heute noch nicht realisiert. Den Schulen müssen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um selbständig ihre Unterstützer-teams zu organisieren.

Langfristige Maßnahmen, wie eine Ausbildungsoffensive für den Lehrberuf, sinnvolle Maßnahmen zur Gewinnung von Brandenburger AbiturientInnen für ein Lehramtsstudium, das vor allem Praxisnähe braucht, wie vom BPV vorgeschlagen, stehen noch nicht auf der Agenda der Verantwortlichen im Land Brandenburg.

Die Versäumnisse der Politik der letzten 20 Jahre im Bereich Bildung schlagen bitter zu Buche. Die daraus entstandene alarmierende Situation kann das MBJS aufgrund seiner Ressourcen nicht mehr allein retten. Es müssen alle Bereiche aus Politik und Gesellschaft zusammenarbeiten, um den Kindern und Jugendlichen im Land Brandenburg echte Zukunftschancen zu geben.

Bildung im Land Brandenburg muss endlich Chefsache werden!

Das fordert der BPV seit Jahren!

Viele Gewerkschaften, Verbände und Gremien aus dem Bildungsbereich, u.a. der Landeselternrat fordern das ebenfalls!

Wann erkennt der Ministerpräsident endlich seine Verantwortung für den größten Betrieb im Land Brandenburg mit über 22000 Beschäftigten? Wann erkennt er seine Verantwortung für die nächsten Generationen?

Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ist ein bekanntes afrikanisches Sprichwort.

Um die Kinder und Jugendlichen in unserem Land aufzuziehen, brauchen wir die ganze Gesellschaft!

Können wir darauf hoffen?

Klare Absage an Empfehlungen der KMK zum Umgang mit dem Lehrkräftemangel

Politikversagen darf nicht auf dem Rücken der Lehrkräfte ausgetragen werden

Der Lehrkräftemangel ist allerorten spürbar. Heute legte die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz (KMK) Empfehlungen zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel vor. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Gerhard Brand, kommentiert:

„Das ist ein Offenbarungseid der Bildungspolitik. Allen, die mit in der Hoffnung auf Besserung seit Monaten und Jahren bis an die Grenzen der Belastbarkeit und darüber hinaus arbeiten, wird jede Vision geraubt. Es wird nicht besser, es wird nur immer schlimmer. Größere Klassen, mehr unterrichten, länger unterrichten, an andere Orte abgeordnet werden: So stellt sich die KMK die Lösung des Lehrkräftemangels vor. Mit diesen Maßnahmen wird das Versagen der Politik auf dem Rücken der Lehrkräfte ausgetragen. Dem erteilen wir eine klare Absage!“

Die SWK legt zwar auch Maßnahmen zur Entlastung vor, aber Brand äußert sich sehr skeptisch, inwieweit diese umgesetzt werden: „Es ist ja nicht so, als wäre die SWK die erste Institution, welche Verwaltungsfachkräfte für Schulen fordert. Mit unseren repräsentativen Schulleitungsbefragungen zeigen wir seit 2018, dass drei Viertel der Schulleitungen sich zusätzliches Personal zum Beispiel im Schulsekretariat wünscht. In der aktuellen Umfrage aus dem November 2022 geben 97 Prozent der Schulleitungen an, unter den steigenden Verwaltungsarbeiten zu leiden. Das sind keine neuen Erkenntnisse! Wenn das gewollt werden würden, gäbe es hier längst Abhilfe. Wir werden das SWK-Gutachten nicht wohlwollend betrachten, denn wir wissen, wie es in der Realität laufen wird: Die Belastungen für Lehrkräfte werden hingenommen, die Entlastungen können nicht umgesetzt werden. Statt das Berufsfeld endlich attraktiver zu gestalten, werden die Bedingungen zuungunsten der Beschäftigten verändert.“

Besonders kritisch sieht der VBE Bundesvorsitzende die Vorschläge, die in die individuelle Entscheidungsfreiheit der Lehrkräfte eingreifen: „Wenn die Hürden, um in Teilzeit arbeiten zu können, deutlich erhöht werden, zeigt sich die absolute Hilflosigkeit der Institutionen. Auch außerhalb von Phasen, in denen man Angehörige pflegt oder selbst aufgrund von Krankheit nicht voll leistungsfähig ist, gibt es genügend Gründe, nicht mit vollem Stundendeputat zu arbeiten. Allem voran, und das möchten die Kultusministerien nicht gerne hören, ist es die enorme Arbeitsbelastung, welche dazu führt, nicht in Vollzeit arbeiten gehen zu können. Werden Menschen nun dazu gezwungen, müssen wir damit rechnen, dass wir aufgrund von Überforderung in eine beispiellose Krankheitswelle steuern werden, die den Zustand nur verschlimmern wird.“

Es werden von der SWK auch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung vorgeschlagen, was durchaus löblich sei, so Brand, aber: „Das könnte alles schon längst etabliert sein, wenn es der Politik ernst sein würde. Unsere repräsentative Schulleitungsbefragung aus dem Januar 2022 zeigte, dass die Hälfte der Schulleitungen angibt, dass die Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die langfristig aufgrund physischer Erkrankungen ausfallen, zugenommen hat. 2019 sagte das ein Drittel. 60 Prozent der Schulleitungen gaben an, dass die Kultusministerien nicht ausreichend Möglichkeit zur Gesundhaltung der Lehrkräfte anbieten. Viele Lehrkräfte können schon lange keine Fortbildung mehr wahrnehmen. Zu sehr werden sie an der Schule gebraucht, zu groß das Loch, welches durch ein Fehlen der Lehrkraft entsteht. Und diesen Kollegien sollen wir jetzt sagen, dass sie mehr arbeiten sollen?!“

Nicht zuletzt zeigt sich Brand erstaunt über die Ambivalenz in den Empfehlungen: „Einerseits wird die Rolle der Lehrkraft betont, auf der anderen Seite sollen größere Klassen möglich, die Selbstlernzeiten erhöht und Formen des Hybridunterrichts eingesetzt werden. Wie im Gutachten herausgestellt wird, sind dies sehr anspruchsvolle Lernsettings. Den größten Lehrkräftemangel haben wir in Grundschulen und in Schulen in herausfordernden sozialen Lagen. Es ist ein Irrglaube, die Beziehungsebene zur Lehrkraft durch eine Videoleinwand ersetzen zu können. Es ist ebenso ein Irrglaube zu denken, dass Schülerinnen und Schüler ohne Anwesenheit der Lehrkraft brav auf ihren Stühlen sitzen und auf Beschulung warten. Das ist eine Vorstellung aus dem Märchenland der Bildungsromantik.“

Brands Fazit zu den Maßnahmen: „Die Politik muss sich entscheiden: Soll der Lehrkräftemangel ernsthaft angegangen werden? Dann braucht es eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Möglichkeit, an Fortbildungen teilzunehmen und eine spürbare Entlastung von Verwaltungsaufgaben. Oder die Politik setzt weiter auf das Kaschieren ihrer Fehlleistungen, indem die sowieso schon am Limit gehenden Kollegien jetzt auch noch mehr und länger arbeiten gehen sollen. Das wird wie ein Katalysator für eine weitere Verschlechterung der Personaldecke sorgen.“

Kontext: Der VBE gibt zu verschiedenen Themen repräsentativen Meinungsumfragen heraus. Die Schulleitungsbefragungen finden Sie unter: https://www.vbe.de/service/meinungsumfragen.

Was läuft schief in der Lehrkräftebildung? BPV in brandenburg aktuell

In die Lehrkräftebildung muss dringend eine sinnstiftende Praxisorientierung einziehen! Hierzu haben wir am 10. Januar 2023 in unserer Pressekonferenz unser Konzept zur Überarbeitung der Lehrkräftebildung vorgestellt. Mit Erfolg! Wir wurden mit einer positiven Feedbackwelle von künftigen Lehrkräften und gestandenen Pädagog:innen überrollt. Auch die Eltern, die Bildungspolitik und die Medien sind auf uns aufmerksam geworden.

In einem Exklusivbeitrag in brandenburg aktuell im rbb vom 19.01.2023 berichten unsere BPV Vertreter:innen:

- Ann-Elen Krüger (Sprecherin der Studierenden),

- Alexander Lipp (Landessprecher Junger BPV) und

- Christina Adler (Abteilungsleitung Öffentlichkeitsarbeit)

Der Beitrag ist noch bis zum 26.01.2023 abrufbar unter:

https://www.rbb-online.de/brandenburgaktuell/archiv/20230119_1930/lehramtsstudium-mangelhaft.html