BPV-Fachtagung: Umgang mit herausfordernden Situationen

Der BPV lädt alle brandenburger Kolleginnen und Kollegen herzlich zur diesjährigen Fachtagung ein. Alle Daten auf einen Blick:

Datum: 24.04.2024

Ort: Oberstufenzentrum II des Landkreises Spree-Neiße, Makarenkostraße 8/9, 03050 Cottbus

Zeit: 13.00-17.00 Uhr

Ablauf:

13.00 Begrüßung

13:15 – 15:15 Uhr Arbeit in den Seminaren

Seminar 1 – Umgang mit Unterrichtsstörungen und herausfordernden Kindern

und Jugendlichen

Referent: Thomas Klaffke

Seminar 2 – In der Ruhe liegt die Kraft – die persönliche Autorität stärken – Konflikte

konstruktiv lösen

Referentin: Klaudia Klaffke

Seminar 3 – Grundlagen des Schulrechts

Referent: Julius Nikolaus Herbst

Seminar 4 – Umgang mit ADHS und Autismus im Unterricht

Referent: Carsten Donath

15:15 – 15:30 Uhr Pause (Imbiss)

15:30 – 17:00 Uhr Arbeit in den Seminaren

Seminar 1 und 2 werden fortgesetzt

Seminar 3 und 4 Tausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Anmeldung bis zum 12.04.2024 unter holtsch@bpv-vbe.de

Für Mitglieder des BPV ist die Teilnahme kostenlos. Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder des BPV beträgt 15,00 Euro. Der Betrag ist bis zum 12.04.2024 auf das Konto des BPV – Kreisverband Spree-Neiße mit der IBAN DE46 1809 2744 0000 0936 61 zu überweisen.

Für die Fortbildungsveranstaltung ist die Anerkennung als Fortbildungs-Ergänzungsangebot beim MBJS beantragt.

Umsetzung der Verhandlungsergebnisse zum TV-L

Am 07.12.2023 fand die dritte und entscheidende Verhandlungsrunde zum TV-L in Potsdam statt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Einsatz der Vertreter der Gewerkschaften gelohnt hat, sowohl am Verhandlungstisch als auch bei den Demos und Mahnwachen und Wirkung beim Arbeitgeber gezeigt hat.

Eckpunkte der Tarifeinigung sind:

1. Eine Inflationsausgleichszahlung von 3000 €. Davon

- 1800 € im Dezember 2023 und

- je 120 € monatlich von Januar 2024 bis Oktober 2024;

- Diese Zahlungen sind steuer- und sozialabgabenfrei.

2. Die Erhöhung aller Einkommen um 200 € (Sockelbetrag) ab dem 01.11.2024.

3. Die Erhöhung der Einkommen um 5,5 % ab dem 01.02.2025.

(Der Mindestbetrag der Erhöhung muss einschließlich des Sockelbetrages mindestens 340 € betragen).

4. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 25 Monate.

Teilzeitbeschäftigte erhalten jeweils den entsprechenden Anteil des genannten Betrages.

Jetzt ist es wichtig, dass dieser Abschluss auf die Landes- und Kommunalbeamten und auf die betroffenen Pensionäre übertragen wird. Dazu hat bereits im Oktober die Landesregierung in der Ergebnisniederschrift „über die Gespräche zur Zukunftsfestigkeit des TV Umbau II sowie zu aktuellen Fragen des öffentlichen Dienst- und Arbeitsrechts“ die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung auf die Besoldungs- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger des Landes zugesichert. Voraussetzung ist grundsätzlich die Zustimmung des Landtages zu den erforderlichen Gesetzesänderungen in den Beamtengesetzen.

Die Befassung im Parlament mit der Inflationsausgleichszahlung für die Beamten fand am 20.12.2023 statt.

Nachdem der Landtag nun diese Gesetzesänderungen beschlossen hat, ist die Erarbeitung der Durchführungsbestimmungen notwendig, damit die Mitarbeiter der ZBB die Zahlungen anweisen können.

Diese Zahlung kann also jetzt anTarifbeschäftigte und beamtete Lehrkräfte erfolgen.

Die Umsetzung wird aber vermutlich aus organisatorischen Gründen noch einige Wochen dauern.

Folgende Auszahlungsbeträge wurden festgelegt:

| Personenkreis | Betrag für Dezember 2023 | Jan. 24 bis Okt. 24 monatlich |

| in Vollzeit Tätige | 1800,- € | 120,- € |

| in Teilzeit Tätige | anteilig entsprechend Teilzeit von 1800,- € | anteilig entsprechend Teilzeit von 120,- € |

| Pensionäre | Prozentual anteilig entsprechend des Ruhegehaltssatzs von 1800,- € | anteilig entsprechend Ruhegehaltssatz von 120,- € |

| LAK | 1000,- € | 50,- € |

| in Elternzeit befindliche Beamte oder Tarifbe-schäftigte, sowie Rentner | 0,- € | 0,- € |

Hartmut Stäker, Präsident des BPV

dbb-Vorsitzender Silberbach weist Kritik an Lehrkräften entschieden zurück

Die jüngste PISA-Studie hat den immensen Handlungsbedarf im Bildungsbereich offenbart. Andreas Schleicher wetterte daraufhin gegen Lehrkräfte.

Im Interview mit der Stuttgarter Zeitung sagte Schleicher unter anderem, dass der Lehrerberuf intellektuell nicht anspruchsvoll sei und dass Lehrkräfte „Befehlsempfänger“ seien, die sich ein Beispiel an China nehmen sollten. Darüber hinaus bestritt er die Belastung im Berufsalltag.

„Schleicher wird seiner Verantwortung als internationaler Koordinator der PISA-Studie nicht gerecht“, kritisierte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 8. Februar 2024 in Berlin. „Diese realitätsferne Sichtweise wird uns nicht aus der Bildungsmisere helfen. Sie verkennt die erstklassige Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag in den ihnen vorgegebenen Strukturen leisten. Wir laden Herrn Schleicher herzlich zu einem Schulbesuch ein, sodass er sich persönlich ein Bild von der alltäglichen Belastung unserer Lehrkräfte machen kann.“ Zudem belegten unzählige Studien das hohe Maß an Belastung der Lehrkräfte belegen, so der dbb Chef.

„Um die Bildungsqualität in unserem Land nachhaltig zu verbessern, müssen entschiedene Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel ergriffen und angemessene Rahmenbedingungen für die Beschäftigten gewährleistet werden. Pauschale Kritik an einer gesamten Berufsgruppe bringt uns da nicht weiter“, appellierte Silberbach.

Ruheständler als Personalreserve? Wegfall der Hinzuverdienstgrenze ab 1.8.2024

Der akute Lehrkräftemangel steht in vielen Lehrerkollegien unserer Schulen der Altersstruktur gegenüber und Lösungen sind oft nicht in Sicht. Gern würden einige Schulen ihre erfahrenen Lehrkräfte behalten, aber die Gesetzeslage lässt es oft nicht zu.

Mit jedem, der in den Ruhestand geht, fällt eine erfahrene und gut ausgebildete Lehrkraft weg. Manche würden aus dem Ruhestand heraus ihre Schule durch Vertretung oder Zusatzangebote noch gern unterstützen. Dem steht für pensionierte Lehrkräfte, die nach wie vor vom Dienstherren alimentiert werden, bisher das Beamtengesetz im Wege. Bei einer Tätigkeit der Pensionäre entstehen Einkommenseinbußen und unbezahlte Tätigkeiten sind versicherungsrechtlich nicht abgedeckt. Also gehen guter Wille und Realität nicht auf demselben Weg, obwohl jede Lehrkraft und sei es auch stundenweise in vielen Schulen gebraucht wird.

Wie ist die Gesetzeslage bisher?

Für Beamtinnen und Beamte, die dienstunfähig sind (was nicht auf einen Dienstunfall beruht) oder die aufgrund der Nutzung der Antragsaltersgrenze (mindestens 63 Jahre, siehe § 46 Absatz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes) in den Ruhestand gegangen sind, gilt aktuell eine Hinzuverdienstgrenze von 71,75% der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet. Die Pension und der Hinzuverdienst (auch Pension + Renteneinkünfte) dürfen also diese prozentuale Grenze nicht überschreiten. Wird diese Grenze überschritten, erfolgt eine Kürzung der Pension um diesen Überschreitungsbetrag. Man arbeitet also teilweise umsonst.

Wie ist die neue Situation?

Dieses Problem wurde nun erkannt und Möglichkeiten geschaffen, pensionierte Lehrkräfte bei Bedarf, problemlos für den Unterricht oder andere pädagogische Tätigkeiten einzusetzen. Diese temporäre Änderung der Hinzuverdienstgrenze wurde für sieben Jahre ermöglicht. Danach soll der Bedarf erneut geprüft werden.

Diese Änderung des § 74 des Brandenburgischen Beamtenversorgungsgesetzes soll möglichst ab dem 1. August 2024, spätestens aber ab 1. Januar 2025 gelten. Dies hat die Landesregierung mit den Gewerkschaften und Verbänden in der Ergebnisniederschrift über „die Gespräche zur Zukunftsfestigkeit des TV Umbau II sowie zu aktuellen Fragen des öffentlichen Dienst- und Arbeitsrechts“ am 17./ 18. Oktober 2023 in Potsdam vereinbart.

Damit diese Verbesserungen in der Personalplanung für das kommende Schuljahr 2024/25 noch berücksichtigt werden kann, erfolgte die notwendige Gesetzesänderung bereits.

Bei Tarifbeschäftigten stellte das kein Problem dar, da ab dem 01.01.2023 für Rentner und Rentnerinnen die Zuverdienstgrenzen abgeschafft wurde, egal ob man mit 63, 64 Jahren oder mit Erreichen der Regelaltersgrenze in die Rente geht.

Jeder, der sich also mit dem Gedanken trägt, im Ruhestand weiter zu arbeiten, auch stundenweise, sollte seine Bereitschaft in der „Wunschschule“ oder im Schulamt rechtzeitig signalisieren.

Sie müssen aber wissen, dass man sowohl als Pensionär als auch ehemals Tarifbeschäftigter für diese Tätigkeiten als Tarifbeschäftigter der Stufe 1 (max. 3) eingestellt wird.

Endlich Entlastung ermöglichen!

- Lehrkräftemangel besiegt? Studie der Bertelsmann Stiftung sieht schon 2024 leichten Überschuss an Grundschullehrkräften.

- VBE-Chef Brand kritisiert, dass sich Prognosen nur an Status Quo orientieren und nicht an tatsächlichen Aufgaben. Weitere Herausforderungen sind große Lerngruppen, zu geringe Kooperationszeiten und fehlende Fortbildungsmöglichkeit. Fraglich ist auch, wie groß Überschuss nach Rückführung der Abordnungen ist.

- Er fordert 110 Prozent Lehrkräfte an Schulen, die gemeinsam mit Mitgliedern multiprofessioneller Teams Unterricht gestalten.

Eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die heute veröffentlicht wurde, zeigt zwar, dass der Lehrkräftemangel insgesamt bestehen bleibt. Gleichzeitig heißt es, dass schon zum nächsten Schuljahr ausreichend Grundschullehrkräfte auf dem Markt sein sollten, um den Status Quo aufrecht zu erhalten, sowie ein leichter Überschuss. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, warnt aber vor voreiligen Schlüssen: „Die Begeisterung über das nahende Ende des Lehrkräftemangels an Grundschulen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bedarfszahlen nur am Status Quo orientiert sind. Aber die Prognosen müssen sich endlich an den tatsächlichen Aufgaben, die an Schule herangetragen werden, orientieren. Inklusion, Ganztag und die zunehmende Heterogenität stellen Anforderungen an Lehrkräfte, die nicht allein zu stemmen sind. Zumal die Lerngruppengrößen vielerorts stetig hochgesetzt wurden. Eine Verkleinerung ist dringend angeraten.“

Offen sei zudem, so Brand, wie groß der Überschuss sei, wenn alle Lehrkräfte, die an die Grundschule abgeordnet sind, wieder an die ursprüngliche Schulform zurückkehren würden: „In den letzten Jahren wurden viele Wege gegangen, um den Unterricht in der Grundschule zu gewährleisten. Die Kolleginnen und Kollegen leisteten Großes und sind über ihre Grenzen hinausgegangen. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu entlasten.“

„Der Vorwurf des Einzelkämpfertums wird immer wieder erhoben. Dabei ist es schlicht die Konsequenz der Bildungspolitik, wenn nicht ausreichend Kooperationszeiten im Deputat inbegriffen sind und jede Lehrkraft auf Fortbildung den Ausfall von Schulstunden oder gar -tagen für die Lernenden verantworten muss“, so der VBE-Chef weiter. Deshalb fordert der VBE eine auskömmliche Personaldecke, mit der neben Zeiten für Fortbildung und Kooperation auch krankheitsbedingte Abwesenheiten besser abgefedert werden können. Dafür braucht es mindestens 110 Prozent Personal an den Schulen, ergänzt um Mitglieder eines multiprofessionellen Teams.

Nicht zuletzt erwartet der VBE Bundesvorsitzende Brand, dass nicht alle Schulen gleichermaßen von dem zu erwartenden Überschuss an Grundschullehrkräften profitieren werden: „Wir haben in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen, dass Schulen, an denen aufgrund der immensen Herausforderungen die höchste pädagogische Expertise notwendig wäre, die höchsten Seiteneinstiegsquoten verzeichnet wurden. Es bleibt anzunehmen, dass Schulen in herausfordernden Lagen weiter keine angemessene Personalausstattung bekommen werden.“

BPV gratuliert: Die Hochschulperle des Jahres 2023 geht an die BTU

Der neue praxisintegrierende Studiengang Lehramt Primarstufe der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) ist aus dem Publikums-Voting des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft zur Hochschulperle des Jahres 2023 als Sieger hervorgegangen. Er konnte rund 25 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Im Oktober 2023 hatte die BTU die Hochschulperle des Monats des Stifterverbandes zum Thema „Lehrkräftebildung neu denken“ für das Konzept zur Etablierung und Umsetzung des innovativen Studiengangs Lehramt Primarstufe gewonnen. Am 16. und 17. Januar 2024 standen die zwölf Hochschulperlen der Monate Januar bis Dezember per SMS-Abstimmung zur Wahl für die Hochschulperle des Jahres 2023. Mit 24,82 Prozent konnte das BTU-Projekt das 24-stündige Voting mit großem Abstand gewinnen und erhält ein Preisgeld von 3.000 Euro. Den zweiten Platz errang das Projekt „Back to School“ der Universität Vechta mit 17,01 Prozent der Stimmen. Das Projekt „International Teacher Education“ der Goethe-Universität Frankfurt am Main sicherte sich mit einem Stimmenanteil von 12,38 Prozent den dritten Platz.

Prof. Dr. Peer Schmidt, Vizepräsident für Studium und Lehre der BTU, betont: „Die Freude über den Gewinn der Hochschulperle des Jahres ist an der BTU riesengroß. Ich danke dem Stifterverband für das tolle Forum des diesjährigen Preises „Lehrkräftebildung neu denken“ und ganz besonders den vielen Universitätsangehörigen, Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen außerhalb der Universität, die uns während der Aufbauphase des Studiengangs so intensiv begleitet haben und die uns nun auch in der abschließenden Abstimmung unterstützt haben. Die Auszeichnung mit der Hochschulperle des Jahres ist uns eine starke Motivation, bei der Entwicklung des innovativen Studiengangs Lehramt Primarstufe weiter voranzuschreiten.“

Das gesamte theoretische Studium wird von integrativen Praxiswochen begleitet, wobei die an der Lehrkräftebildung beteiligten Disziplinen eng zusammenarbeiten. Zentraler Orientierungspunkt ist der ganzheitliche Blick auf die Bildungsprozesse des Kindes.

Um dem massiven Lehrermangel zu begegnen, versuchen die BTU und das Land Brandenburg mit dem Studiengang Lehramt Primarstufe deutschlandweit einen ganz neuen Weg zu gehen. Den Studierenden wird in Lernwerkstätten an der Universität das theoretische und pädagogische Wissen als Fundament für den angestrebten Beruf als Lehrkraft vermittelt. Die sogenannten schulpraktischen Studien erfolgen als integrative Komponente des Studiums und werden semesterbegleitend reflektiert. Sie bieten einen direkten Einblick in die schulischen Handlungsfelder. Somit erlernen die Studierenden die essenziellen Kompetenzen für die Arbeit mit Grundschulkindern, wie Motivation oder Begeisterung am Verstehen und Anwenden auf besonders praxisnahe Art und Weise. Die ersten beiden semesterbegleitenden Praktika im Bachelorstudiengang umfassen wöchentliche Hospitationen und Gespräche mit Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sowie individuell durchgeführte Unterrichtseinheiten. Im dritten Praktikum werden bildungswissenschaftliche oder inklusionspädagogische Fragen bearbeitet. Ein Novum bundesweit ist der duale Masterstudiengang, der erstmals im Wintersemester 2026/27 startet.

Die Jury des Stifterverbandes hatte die Auszeichnung des BTU-Projektes mit der Hochschulperle des Monats Oktober 2023, die Grundlage der aktuellen Abstimmung zur Hochschulperle des Jahres war, folgendermaßen begründet:

„Für Studierende ist es sehr attraktiv, vom ersten Semester an auch in der Schule tätig zu sein. An das jetzt gestartete Bachelorstudium wird sich ab dem Wintersemester 2026/27 ein in gleicher Weise praxisintegrierender Masterstudiengang anschließen. Es soll dann der erste duale Masterstudiengang im Lehramt sein. Dieses Konzept ist zeitgemäß und beispielhaft für weitere mutige Ansätze in der Lehrkräftebildung“.

Mehr zu dem von Prof. Dr. Juliane Noack Napoles geleiteten Studiengang Lehramt Primarstufe der BTU, dem Siegerprojekt 2023:

https://www.b-tu.de/lehramt-primarstufe-bed

Der Stifterverband zeichnet jeden Monat innovative Projekte an Hochschulen aus. Die Aktion Hochschulperle soll diese vorbildlichen Projekte stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation.

https://www.stifterverband.org/

Kontakte:

Stifterverband

Peggy Groß

Pressesprecherin

T 030 322982-530

presse(at)stifterverband.de

www.stifterverband.org

Lehramt Primarstufe

Prof. Dr. Juliane Noack Napoles

Studiengangsleitung

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)

T 0355 5818 414

noacknap(at)b-tu.de

Die Landesregierung hat an die Lehrkräfte gedacht, aber Handlungsbedarf besteht weiterhin

Laut Pressemitteilung der Landesregierung vom 18.10.2023 wurden Verhandlungen zu den Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Dienst mit Gewerkschafen und Verbänden erfolgreich abgeschlossen. Und Ja, der Bereich Bildung stand im Mittelpunkt der Gespräche und Beschlüsse. Was heißen die Ergebnisse für die Lehrkräfte in der Praxis?

- Die Höhe der Unterrichtsverpflichtung von Lehrkräften bleibt bis zum 30.Juni 2025 unverändert.

- Die freiwillige und langfristige Mehrarbeit (mindestens ein Schulhalbjahr) wird in der Höhe wie der reguläre Unterricht und monatlich bezahlt. (max. Stundenzahl 30h/Wo)

- Langzeitkonten für Mehrarbeit werden auf freiwilliger Basis für Tarifbeschäftigte fortgeführt und ausgebaut. Für beamtete Lehrkräfte soll diese Möglichkeit zeitnah eingerichtet werden.

- Für Lehrkräfte (ab Sek.I) werden Zulagen für Fachkonferenzleitungen Ma, D, En und Koordination Ganztag eingeführt.

- Die Hinzuverdienstmöglichkeiten für Beamte und Beamtinnen im Ruhestand sollen ab 01.08.2024, spätestens aber ab 01.01.2025, befristet für 7 Jahre angehoben werden.

Wo gibt es Handlungsbedarf für Gewerkschaften, Verbände und den Hauptpersonalrat?

- Für das „63plus-Modell“ sollen die konkreten Bedingungen zwischen Hauptpersonalrat der Lehrkräfte und MBJS vereinbart werden.

- Das MBJS, der dbb (mit BPV) und GEW führen Gespräche mit der Zielstellung, die Aufgabenentlastung der Lehrkräfte umzusetzen.

- Die Ergebnisse aus den aktuellen Tarifverhandlungen der Länder mit dem Beamtenbund dbb und den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes müssen auf die Beamtinnen und Beamten zeitnah per Gesetz durch den Landtag übertragen werden.

Der Brandenburgische Pädagogen-Verband fordert darüber hinaus:

- Alle angeordneten Mehrarbeitsstunden müssen in der Höhe der regulären Unterrichtsstunden bezahlt werden und das auch monatlich!

- Für Lehrkräfte in Grund- und Förderschulen müssen ebenfalls Zulagen für Fachkonferenzleitungen Ma, D, En und Koordination Ganztag eingeführt werden!

- Der Brandenburgische Pädagogen-Verband fordert mehr öffentliche Anerkennung für die Arbeit aller Pädagoginnen und Pädagogen, sowie eine spürbare Entlastung von allen nicht pädagogischen Aufgaben.

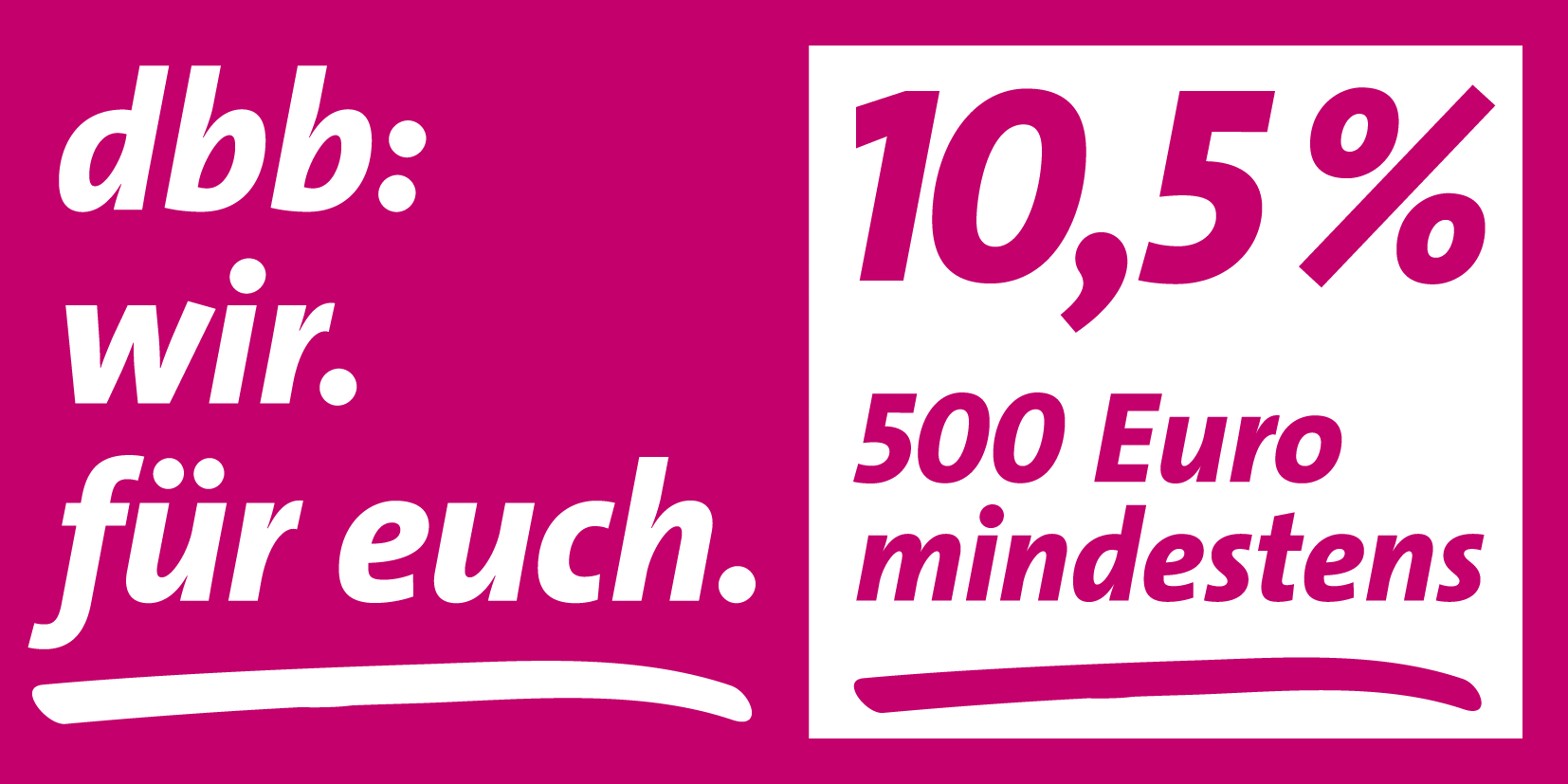

Tarifrunde der Länder: Gewerkschaften fordern 10,5 %, mindestens jedoch 500 €

Die Gremien des dbb beamtenbund und tarifunion, der Dachorganisation des VBE, haben am 11. Oktober 2023 gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dessen Gremien die Forderungen zur Einkommensrunde 2023 mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) beschlossen:

- Die Tabellenentgelte der Beschäftigten sollen um 10,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro monatlich erhöht werden.

- Die Entgelte der Auszubildenden, Studierenden und Praktikantinnen und Praktikanten sollen um 200 Euro monatlich erhöht werden.

- Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.

- Unbefristete Übernahme in Vollzeit der Auszubildenden und Dual Studierenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.

Gefordert wird zudem eine zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der Länder und Kommunen.

Dazu erklärt Rita Mölders, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Arbeitsbereich Tarifpolitik:

„Der VBE sieht 10,5 Prozent mehr als absolut angemessen an. Es gilt, dem immer weiter um sich greifenden Personalmangel an Schulen entgegenzutreten. Denn es ist eine Frage des Marktes, für welche Tätigkeit sich zum Beispiel jene entscheiden, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. Wenn der Öffentliche Dienst nicht liefert, können sie genauso gut und für besseres Geld in der Wirtschaft arbeiten. Nicht zuletzt muss sich die Wertschätzung für die verantwortungsvolle und engagierte Arbeit der Lehrkräfte, des pädagogischen Personals und der Leitungen muss sich in der Bezahlung widerspiegeln. Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren! Dafür muss die TdL sorgen.“

Nach wie vor gebe es einen großen Nachholbedarf im Länderbereich. Und dieser werde immer weiter ansteigen, wenn jetzt nichts passiert. Eine volumengleiche Erhöhung, analog zur Höhe des Ergebnisses der Einkommensrunde Bund und Kommunen, welche die Rückstände zum TV-öD ausgleicht und die weitere Teilnahme an der Einkommensentwicklung sichert, ist zwingend notwendig, um hier weiteren Ungerechtigkeiten begegnen zu können.

Die Tarifzuständige des VBE, Rita Mölders, betont die angespannte Ausgangslage:

„Wir werden uns auf eine schwierige Einkommensrunde einstellen müssen, die Vertreterinnen und Vertreter der TdL werden uns nichts schenken. Es gibt viele Argumente, die für eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen sprechen, darunter die hohe Arbeitsbelastung, der eklatante Personalmangel an Schulen und nicht zuletzt die Reallohnverluste durch die hohe Inflation der vergangenen zwei Jahre. Doch all die Argumente allein werden erwartungsgemäß nicht ausreichen, um faire Bedingungen für die Beschäftigten sicherzustellen und erfolgreich zu sein. Für ein gutes Verhandlungsergebnis in Potsdam braucht es eine starke Geschlossenheit der Mitglieder im VBE. Wir müssen zusammenhalten und zeigen, dass wir die Stärke und die Kraft haben, unsere Themen gemeinsam nach vorne zu bringen, wenn notwendig, auch auf der Straße.“

Sie macht außerdem deutlich, dass selbst eine bessere Bezahlung das Problem des immensen Lehrkräftemangels nicht wird lösen können. Was es auch brauche, sind Absprachen mit der TdL zur Verhandlung einer zeitgemäßen Anpassung der Entgeltordnung für Lehrkräfte und endlich bessere Rahmenbedingungen an Schule.

Kontext:

Für die anstehenden Verhandlungen für den Tarifbereich der Länder (TV-L) sind drei Verhandlungsrunden für den 26. Oktober 2023, den 2. bis 3. November 2023 sowie den 7. bis 9. Dezember 2023 vereinbart.

Davon sind etwa 3,5 Millionen Beschäftigte betroffen: Direkt ca. 1,1 Millionen Tarifbeschäftigte der Bundesländer (außer Hessen, das eigene Verhandlungen führt), indirekt ca. 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte der entsprechenden Länder und Kommunen sowie rund eine Million Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf den Seiten unseres Dachverbandes, dem dbb beamtenbund und tarifunion.

Feierliche Begrüßung der ersten Lehramtsstudierenden am BTU-Campus Senftenberg

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle, Bildungsminister Freiberg und Senftenbergs Bürgermeister Pfeiffer haben am 9. Oktober 2023, gemeinsam mit BTU-Präsidentin Prof. Grande den neuen Studiengang „Lehramt Primarstufe“ eröffnet.

Die BTU bietet den Lehramtsstudierenden einen völlig neuen Ansatz, sich ihrem späteren Beruf als Grundschulpädagog*in zu nähern, indem diese von Beginn an in ausgewählten Partnerschulen aktiv sind und den Job im realen Umfeld erlernen – flankiert von theoretischem und pädagogischem Wissen, das ihnen in sogenannten Lernwerkstätten fachgerecht an der BTU vermittelt wird.

„Für die BTU und insbesondere unseren Campus in Senftenberg gibt es Grund zum Feiern: In einer Rekordzeit von weniger als einem Jahr haben wir einen innovativen Studiengang für das Grundschullehramt aufgebaut und begrüßen heute hier vor Ort 56 zukünftige Grundschullehrerinnen und -lehrer zu ihrem Studienbeginn in Senftenberg. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für das Land Brandenburg, stärken den Campus in Senftenberg und schaffen spannende Vernetzungen mit anderen Disziplinen an der BTU“, sagte Prof. Dr. Gesine Grande, Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) bei dem feierlichen Empfang.

Gelungener Auftakt des neuen Lehramtsstudiengangs an der BTU Cottbus-Senftenberg: Die künftigen Grundschullehrer*innen erhielten zu ihrem Studienbeginn eine Schultüte aus den Händen von Brandenburgs Wissenschaftsministerin Dr. Manja Schüle, Bildungsminister Steffen Freiberg und BTU-Präsidentin Prof. Dr. Gesine Grande. Auch Senftenbergs Bürgermeister Andreas Pfeiffer hieß die Studierenden in ihrer neuen Heimat herzlich willkommen. Foto: BTU / Ralf Schuster

Ilka Seer, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), Pressesprecherin und Leitung Corporate Identity,

Weltlehrkräftetag: Lehrberuf als Berufung für die neue Generation

Zum Weltlehrkräftetag veröffentlichte Statista aktuelle Daten und Auswertungen zum Thema Quer- und Seiteneinstieg in den Lehrkräfteberuf sowie zum Lehramtsstudium. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, kommentiert diese Zahlen wie folgt:

Steigende Zahl Quer-/Seiteneinstieg

„Die Zahlen zeigen: Das Arbeiten mit Kindern und die Sinnhaftigkeit des Berufs ziehen nicht nur Menschen an, die bereit sind, das Lehramtsstudium abzuschließen, sondern auch viele andere, die aus der Wirtschaft, anderen Studiengängen oder Ausbildungsberufen in die Schule wechseln. Das könnte ein Gewinn für die Schule sein – wenn es wenige Personen wären, die gut vorbereitet, berufsbegleitend qualifiziert und angemessen begleitet werden könnten. Diese Bedingungen gibt es aber nicht. Die Realität sieht also so aus, dass Personen im Quer- oder Seiteneinstieg Zeit binden, welche die Bestandslehrkräfte nicht haben. Es gibt keine oder nicht ausreichend Kooperationszeiten und nicht in allen Bundesländern eine ausreichende Vorbereitung. Zudem heißt der in den Statistiken sichtbare Anstieg nicht nur, dass mittlerweile nahezu überall Personen ohne Lehramtsqualifikation eingesetzt werden. Es heißt auch, dass vor allem an Schulen, die wenig attraktiv sind für jene, die sich ihren Arbeitsort aussuchen können, eine sehr hohe Quote an Menschen im Quer- oder Seiteneinstieg zu beobachten ist. Dort also, wo wir die höchste pädagogische Qualität bräuchten, haben wir die höchste Anzahl an Menschen, welche die pädagogische Qualifizierung, wenn überhaupt, teilweise erst berufsbegleitend erhalten. Damit wird man weder Kindern und Jugendlichen noch jenen gerecht, die sich für das Arbeiten in der Schule entscheiden.“

Sinkende Zahlen Lehramtsstudium

„Die Bemühungen der Kultusministerien fruchten nicht! In Hochzeiten des Lehrkräftemangels beginnen sogar sieben Prozent weniger Menschen ein Lehrkräftestudium und zehn Prozent weniger schließen es ab als noch vor zehn Jahren. Hier zeigt sich auch die allgemeine Entwicklung eines gravierenden Fachkräftemangels. Das Bildungssystem steht in direkter Konkurrenz zur Wirtschaft. Es ist daher unbedingt notwendig, den Lehrberuf deutlich attraktiver zu gestalten. Das Arbeiten in Team mit verschiedenen Professionen, das Nachrüsten digitaler Infrastruktur und das Beibehalten flexibler Arbeitszeitmodelle sind dafür unbedingt notwendig.

Hinzu kommt: Die neue Generation, die nun auf den Arbeitsmarkt kommt, erwartet andere Strukturen. Viele sind mit Verbeamtung nicht mehr zu locken. Aber Lehrkraft sein ist mehr als Geldverdienen. Das könnte die große Chance sein, die neue Generation anzusprechen. Jene, die Sinn im Leben haben wollen, können an der Schule nicht nur Beruf sondern Berufung finden. Dafür braucht es aber die entsprechenden Bedingungen. Es reicht nicht aus, wenn mit schönen Worten die Arbeit von Lehrkräften gelobt wird. Den Grundstein dessen, was eine Gesellschaft leisten kann, legen wir in der Schule. Die Wertschätzung dafür muss sich in Taten zeigen. Dann wird der Beruf auch wieder so attraktiv, dass ihn viele ergreifen möchten.“

Fazit

„Das Kartenhaus Schule ist fragil. Die Basis müssen die Bestandslehrkräfte sein, die Hand in Hand mit den Fachkräften aus dem multiprofessionellen Team arbeiten. Dann können sie Menschen im Referendariat adäquat betreuen und Personen im Quer- und Seiteneinstieg begleiten. Wenn sich das Verhältnis aber umkehrt und noch dazu keine Unterstützung durch weitere Professionen vorhanden ist, kommt das Gebilde ins Wanken. Nicht auszudenken, was dann passiert.“

Hintergrund

Die internationale Schulleistungsstudie PISA, die im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt wird, erfasst die Kompetenzen von 15-jährigen Jugendlichen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. In der aktuellen Studie, die im Frühjahr 2022 durchgeführt wurde, haben die deutschen Schülerinnen und Schüler das bisher schlechteste Ergebnis erzielt. Der große Handlungsbedarf im Bildungsbereich wurde bereits zuvor von zahlreichen weiteren Studien belegt.